Memoria

-

Il servizio militare obbligatorio

L’obbligatorietà del servizio di leva, prevista dalla Costituzione della Repubblica Italiana nei modi e nei limiti stabiliti dalla Legge, è stata abolita dall’1 gennaio 2005, come deliberato dalla legge 23 agosto 2004, n. 226. Sul finire del secolo scorso, prima dell’abolizione definitiva dell’obbligatorietà, il servizio militare poteva essere svolto come servizio civile. Quindi, fino a pochi anni fa i ragazzi di Lucera, compiuti i vent’anni, dopo aver ricevuto la cartolina precetto, “AVÈ ‘A CARTULÍNE”, erano chiamati a compiere il dovere del servizio militare. Si poteva partire per soldato dopo i vent’anni solo se il ragazzo era impegnato negli studi, ma occorreva partire appena raggiunti i ventisei anni. I ragazzi, cartolina…

-

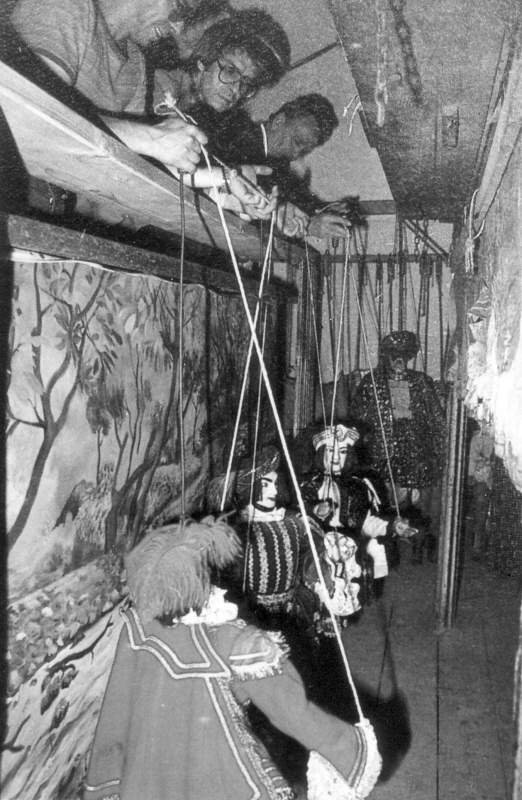

L’opera dei pupi o l’Opere i Strazzulle

“Sire, u trone tuculijeje!”…”“E mittice ‘na sepponda, sennò squacce cu músse nderre”! Questo fraseggio, tipico di del quel teatro popolare chiamato l’Opere i Strazzulle, riporta una serie di termini lucerini che vale la pena specificare nel dettaglio: Ma cosa era in realtà l’Opere i Strazzulle? A Lucera, e in altri paesi della provincia di Foggia, l’Opera dei pupi era chiamata l’Opere i Strazzulle. Sull’origine del nome ci sono varie versioni. La prima fa riferimento alla famiglia Strazzulli di Foggia, proprietaria dei locali, dove si tenevano le rappresentazioni dei pupi; la seconda attribuisce il nome al fatto che, nel Gargano, le marionette erano chiamate “strattudde”; la terza ipotizza che il nome…

-

Il mercato del mercoledì a Lucera

Il mercato settimanale del mercoledì, da sempre appuntamento imperdibile a Lucera, considerato come un incontro tradizionale e luogo di condivisione. Rappresentava un importante polo di attrazione commerciale, si svolgeva inizialmente in Via San Domenico, partendo dal larghetto antistante la chiesa della Madonna delle Grazie fino a piazza San Francesco. Successivamente si spostò nel quartiere di Porta Croce, in via Mazzini e vie limitrofe, dove decine di bancarelle disposte su entrambi i lati delle strade, esponevano mercanzie di ogni genere: abiti, scarpe, lampadari, tessuti, tende, ecc. C’erano anche le bancarelle dei generi alimentari, dove si vendevano salame, mortadella, lardo, mozzarelle, provolone, ventresca e salsiccia e quelle che vendevano articoli per la casa.…

-

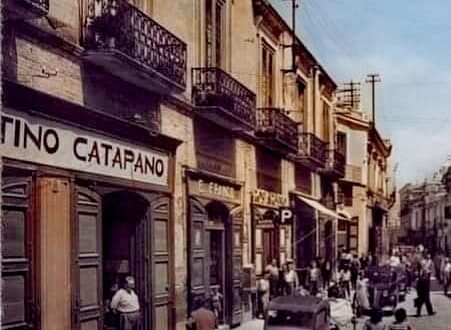

Personaggi: Costantino Catapano

Dal 1455, anno di nascita della stampa a caratteri mobili, e fino agli inizi dell’Ottocento le tipografie, con sapienza, arte, passione, hanno stampato libri, manifesti, documenti vari per un pubblico ristretto. Solo in seguito, il libro e il giornale, da merce rara per pochi, furono a disposizione di una cerchia più ampia di cittadini. Pertanto, in ogni città, crebbe il numero di tipografie. Lucera ebbe la sua “moderna” tipografia nel 1837, quando Salvatore Scepi, tipografo di origini siciliane, ne inaugurò la sede di via Umberto Bozzini, dandole il suo nome. La Tipografia Scepi, fedele custode della professionalità e del rigore degli antichi stampatori, in breve tempo si affermò fino a…

-

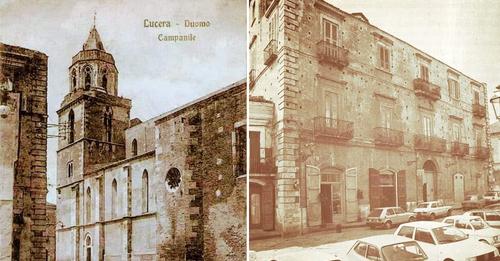

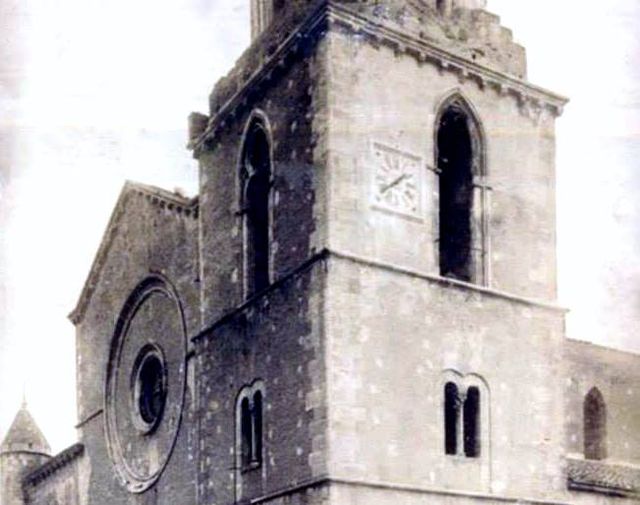

Le campane della Cattedrale di Lucera

La Cattedrale di Lucera è una delle maggiori creazioni della dominazione angioina. Attaccata alla Cattedrale c’è la torre campanaria, che ha nove campane forgiate in epoche diverse. Alcune hanno nomi propri: Infine, ci sono due altre campane, fuse nel 1902, che non hanno un nome specifico e sono dedicate a S. Maria Patrona e San Rocco. Nella Lucera di una volta la vita dei cittadini è stata regolata per secoli dal suono di queste campane con il quale ogni lucerino familiarizzava sin dalla prima infanzia. I loro rintocchi avevano sia una funzione religiosa che una funzione sociale: corrispondevano alle ore destinate alla recita delle preghiere, le cosiddette óre canoneche (le…

-

A Salze a Lucera: la passata di pomodoro fatta in casa

Qualche tempo fa mi è capitato di assistere in un supermercato di Brescia ad una scenetta quasi divertente, ma che allo stesso tempo mi ha messo malinconia. Un bambino aveva chiesto, candidamente, alla mamma, ferma con il carrello davanti allo scaffale dei pomodori inscatolati e delle salse, se i pomodori crescevano nei barattoli e nelle bottiglie di vetro. Avrei voluto immediatamente intervenire e spiegare al piccoletto come stavano effettivamente le cose, ma ho desistito, rendendomi conto che la cosa era troppo complicata per spiegarla ad un bambino. Per tutta la giornata, però, mi si è aperto l’armadio dei ricordi e mi è tornata alla mente quella tradizione antica che era…

-

Cibi tradizionali lucerini da strada

A Lucera, una volta, c’erano venditori ambulanti che la sera dei giorni festivi, durante le festività religiose, le sagre e le feste dei partiti, svolgevano la propria attività vendendo cibo di strada, cotto in piccole cucine ambulanti, chiamata street food, servendosi di baracchini, gli attuali food truck, e anche il tradizione strussce (la passeggiata), poteva diventare un bel pretesto per fare uno spuntino da mangiare in piedi o camminando, oppure seduti su una panchina d’a Ville o comprare cibo da asporto da portare a casa. Ecco una golosa rassegna sui cibi da strada più amati dai lucerini, sperando di aprire il vostro armadio dei ricordi e di stuzzicare la vostra gola:…

-

Tradizioni: i rimedi popolari di Lucera contro le malattie

Tanto tempo fa raramente si andava in ospedale ed il medico veniva chiamato solo nei casi più gravi perché bisognava pagarlo e questo non tutti erano in grado di farlo. Allora si ricorreva alla scienza dei poveri, rimedi curativi rudimentali per far fronte alle malattie più disparate. A volte efficaci, ma che in alcuni casi peggioravano la situazione, tramandati di generazione in generazione. Spesso l’arte di medicare e curare era affidata a maghi e praticoni. Tra superstizione e magia, preghiere, amuleti, erbe e pietre da portare addosso, facevano leva sull’ignoranza della povera gente. Ecco alcuni rimedi popolari contro le malattie: Quando tutto diventava vano allora alla povera gente non rimaneva…

-

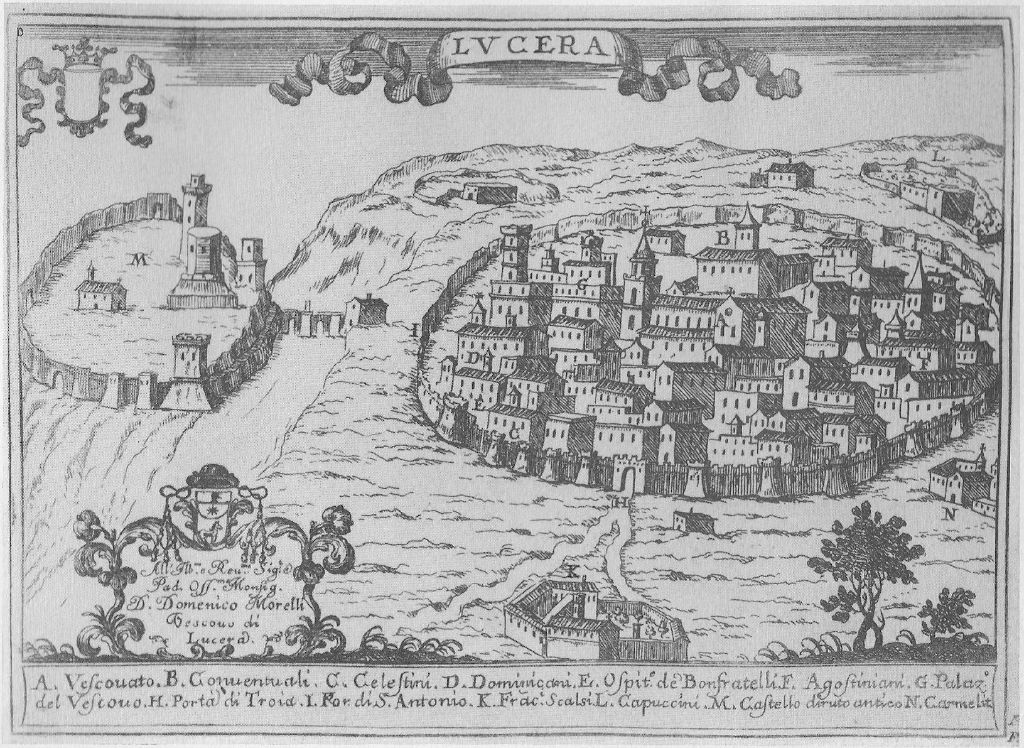

Lucerìne mbocaciucce: l’entusiasmo dei lucerini

Questo modo di dire sta a significare che i lucerini sono facili all’entusiasmo ma anche capaci d’inventare e diffondere illazioni. Il detto prende origine da due storielle che hanno come protagonista un asino. La prima racconta di un asino con poca voglia di lavorare. Alcuni lucerini vollero dargli una possibilità di riscatto, facendogli mangiare un’erba miracolosa che cresceva solo sul campanile del Duomo. Pertanto, con grande fatica, riuscirono a farlo salire su; l’animale, però, rifiutò con testardaggine di mangiare quell’erba. Allora, coloro che lo avevano portato su gli diedero fuoco e lo scaraventarono giù in piazza. L’altra riguarda un asino cavalcato da un forestiero arrivato a Lucera per sbrigare alcuni…

-

Il fidanzamento a Lucera

Un tempo a Lucera, i ragazzi e le ragazze non avevano molte possibilità di conoscersi e frequentarsi prima del fidanzamento ufficiale, anche perché il matrimonio era un affare di famiglia. Le ragazze vivevano chiuse in casa sotto il controllo rigido dei genitori, con poche occasioni di svago e libertà, senza avere la possibilità di muoversi liberamente; esse uscivano da casa in rare occasioni, come recarsi in chiesa per partecipare alle funzioni religiose, dai nonni, dagli zii o andare a prendere l’acqua alla fontana pubblica. In queste occasioni, poteva succedere che fossero notate da qualche giovane, il quale, considerati i rigidi comportamenti dettati dal costume del tempo, non poteva avvicinarla. Per…