Memoria

-

Federico II soggiornò mai a Lucera?

Nel 1221, l’Imperatore Federico II di Svevia, fresco di incoronazione a Roma, passò per la prima volta in Capitanata. In quei giorni, probabilmente, decise di fare dell’attuale Provincia di Foggia il fulcro della sua azione amministrativa, produttiva e di svago.Già nel 1223 iniziò la costruzione del palazzo di Foggia e, a partire da quell’anno, stanziò a Lucera i ribelli musulmani di Sicilia, fondando la sua famosa colonia saracena. Ma Federico fu mai a Lucera? Beh, la risposta è sì, ed è accertato ben 6 volte. E come facciamo a saperlo con certezza? È presto detto. Le corti regali del medioevo erano “itineranti”, ovvero si spostavano in lungo e in largo…

-

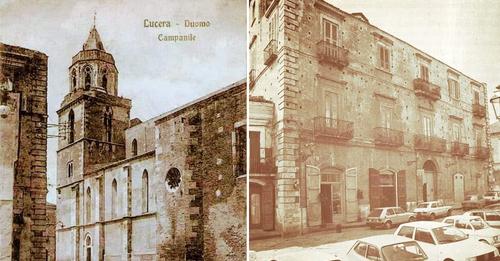

Lucera e una particolare “ricevuta” in italiano dell’epoca di Dante

Come tutti sappiamo, dal 15 al 24 agosto del 1300 il notaio di Barletta Giovanni Pipino, incaricato dal Re Carlo II d’Angiò, si occupò di condurre lo sterminio della colonia saracena di Lucera. I superstiti della strage vennero venduti come schiavi in tutto il Regno di Sicilia – a quell’epoca andava dall’Abruzzo alla Calabria, ad eccezione della Sicilia che era sotto il controllo aragonese – mentre Lucera cambiò il proprio nome in “Città di Santa Maria“. Uno dei documenti superstiti ancora oggi custodito presso l’Archivio della Basilica di San Nicola a Bari risulta essere veramente interessante. Innanzitutto è scritto su carta bambacina che a differenza del grosso dei documenti dell’epoca…

-

Santa Giovanna Antida Thouret, Maria SS. Bambina, Suor Faustina e Lucera: cosa li lega?

Jeanne-Antide Thouret nasce in Francia, a Sancey-le-Long, il 27 novembre 1765, povera, da una famiglia di contadini. Rimasta orfana a 16 anni, l’unica consolazione la trova nella fede e nella Vergine Maria. Nel 1787, vinta l’opposizione del padre, riesce ad entrare tra le Figlie della Carità di San Vincenzo de’ Paoli a Parigi. Soppresso l’ordine a causa dello scoppio, due anni dopo, della Rivoluzione francese, e dopo dieci anni di peregrinazioni tra Svizzera e Germania, torna in patria a Besançon dove nel 1799 fonda la Congregazione delle Suore della Carità che, grazie anche all’appoggio di Maria Letizia Ramolino, madre di Napoleone Bonaparte, profondamente religiosa, si diffonde rapidamente in Francia, Svizzera,…

-

Porta Foggia prima della ricostruzione ottocentesca

Uno degli aspetti più interessanti della storia di Lucera riguarda l’evoluzione nel tempo della sua cinta muraria. Non tratteremo gli aspetti ancora poco noti sulle mura pre-romane, romane e altomedievali che necessitano ancora di analisi e ricerche. Sappiamo che a metà Trecento il Re Roberto d’Angiò (1309-1343) autorizzò la ricostruzione totale del circuito murario. L’estensione da quel momento divenne di circa 3 chilometri e si elevava tra i 5 e i 6 metri. Il 4 luglio 1853, dopo circa 500 anni, a partire dalla deliberazione del Decurionato – l’amministrazione comunale dell’epoca – si decise di abbattere ciò che ne rimaneva. Oggi non resta che un breve tratto con torrette circolari…

-

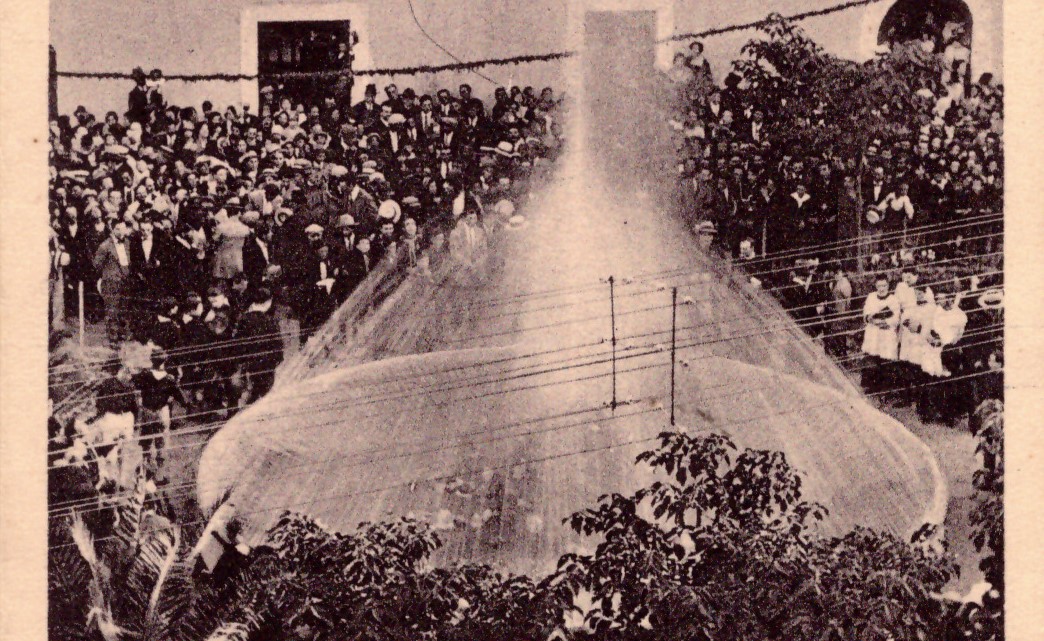

La fontana di Piazza del Carmine

Nel 1927 a Lucera, in Piazza Ruggero Bonghi, nei giardinetti di fronte alla Chiesa del Carmine, venne inaugurata la Fontana dell’Acquedotto, un’artistica fontana all’interno di una vasca circolare. L’inaugurazione avvenne alla presenza di tantissima gente, come testimonia la cartolina di Fig. 1 edita da Del Giudice, Pesce, Testa e Graziani, di Lucera.Successivamente, la fontana venne eliminata per far posto ad una statua in bronzo di Padre Pio che venne installata il 12 ottobre 1980.In seguito, la statua di Padre Pio venne spostata in posizione più laterale, e la vasca circolare venne ricostruita, sebbene più modesta in dimensioni e ornamenti rispetto all’originale del 1927.Sin qui, nulla di nuovo, cose già note.…

-

La garitta daziaria di Porta Troia

Le cartoline di Porta Troia, una delle antiche porte di accesso alla città di Lucera, pubblicate sulla pagina facebook di Lucera: memoria e cultura ci hanno dato lo spunto per queste righe. Recentemente abbiamo avuto la fortuna di reperire una trentina di bozze fotografiche di scatti di Lucera, ovvero quelle stampe di prova dello scatto fotografico che un editore effettua prima di decidere la versione definitiva da inviare in stampa sotto forma di cartolina. Spesso in queste bozze si trovano indicazioni dell’editore stesso all’operatore che sta lavorando sulla lastra fotografica originaria: taglia qua, correggi là, oscura a destra, etc. Prossimamente ne pubblicherò una davvero eclatante della Chiesa del Carmine. Ma…

-

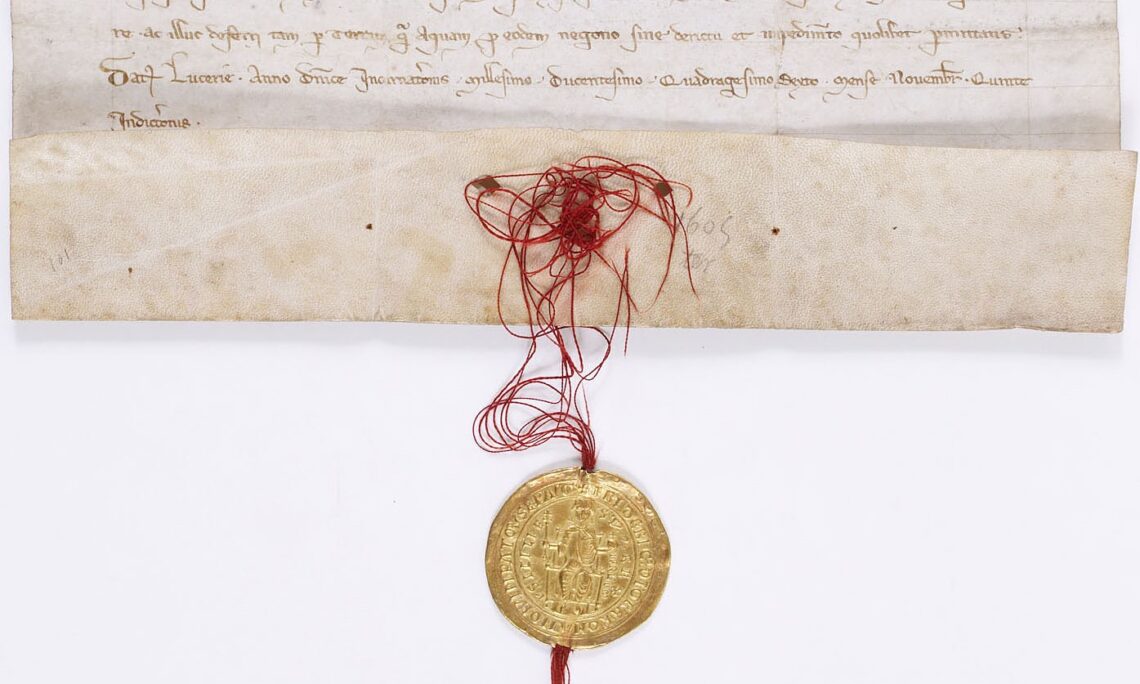

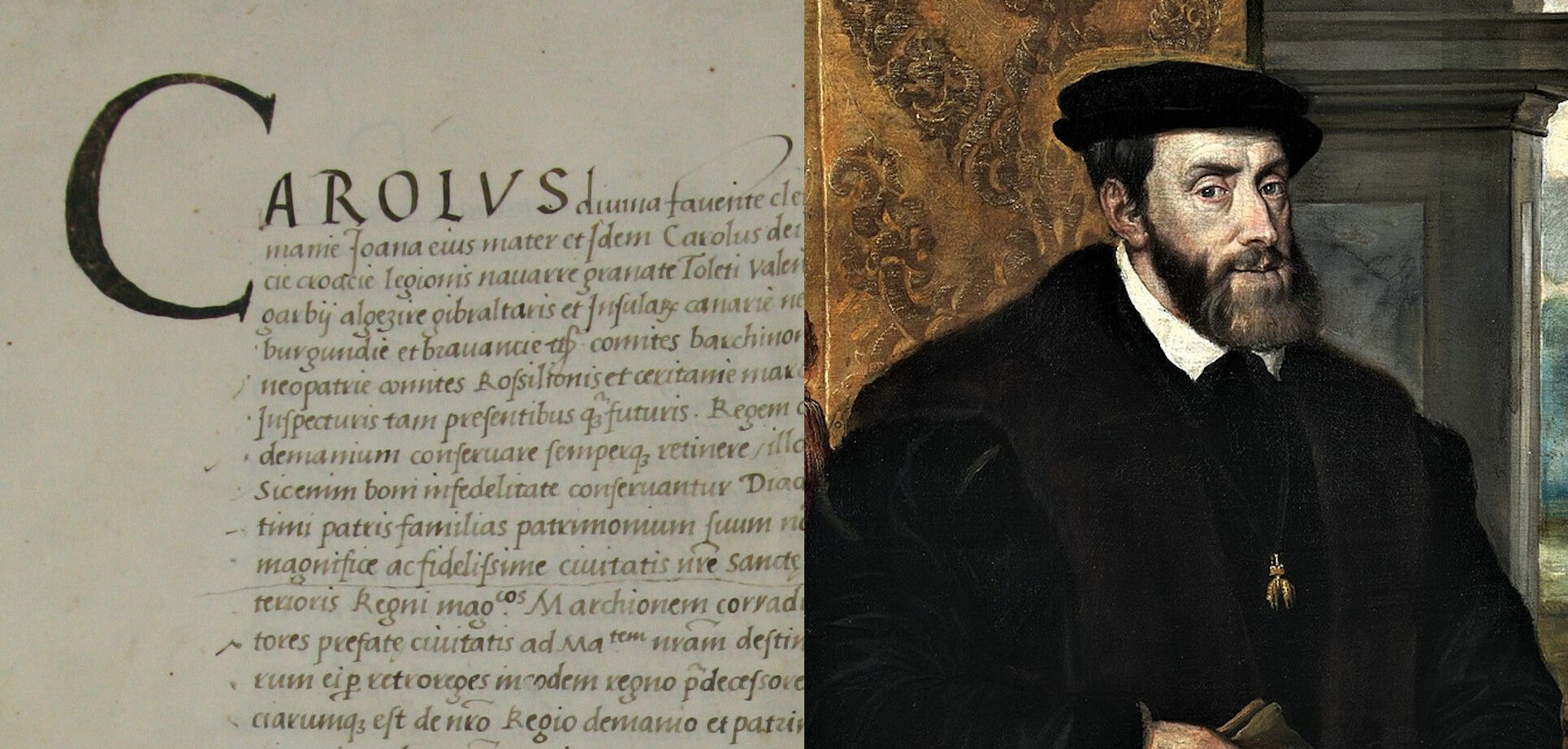

Un documento di Carlo V per la città di Lucera

Quest’anno ricorrono cinquecento anni dall’emanazione del documento pubblico o diploma vergato su pergamena e spedito, da Londra, dall’imperatore Carlo V alla città di Lucera datato 9 giugno 1522 conservato nel fondo manoscritti della locale Biblioteca Comunale “R. Bonghi” oggetto di discussione della mia tesi di laurea in Paleografia latina. Pertanto, riporto di seguito alcuni passi della ricerca condotta tre lustri fa. “(…) Questo lavoro intende proseguire la strada tracciata da Armando Petrucci[i] con il suo lavoro sugli antichi documenti originali del comune di Lucera fino all’anno 1496. (…). (…) Della storia del fondo delle pergamene del comune di Lucera sappiamo ben poco, almeno per quanto riguarda le sue più…

-

Le chicche di Franco (5): un’ode ad un cappuccino del Settecento

Durante una delle mie ricerche presso degli archivi lucerini mi capitò sotto mano un foglio volante che poco aveva a che vedere con i registri che stavo consultando. Dopo una veloce lettura mi accorsi di essere di fronte ad un’ode stupenda, inedita e che sono sicuro valga la pena leggere e condividere. Chi scrive è un padre lucerino il quale, appassionato dal predicare di Padre Francesco Saverio da Napoli – cappuccino e famoso oratore nella metà del Settecento – scrisse per lui questi versi probabilmente durante la settimana santa del 1756 utilizzando poi il retro per i suoi conti di dare e avere. Qualcuno, negli anni seguenti, forse compiaciuto per…

-

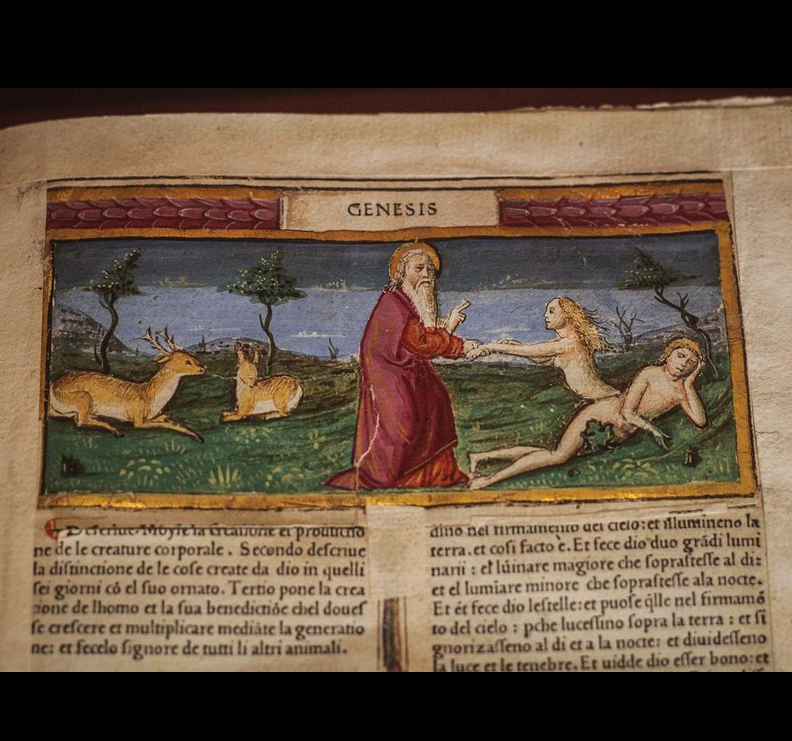

Le chicche di Franco (4): una curiosità sulla Bibbia Malermi (1471)

Una delle tante curiosità in merito ai tesori della nostra Biblioteca Comunale custodita presso il convento del SS. Salvatore, riguarda la cosiddetta Bibbia di Malermi (o Malerbi), datata al 1471 e in una copia del 1477 a Lucera. Intorno agli anni ’60, questa preziosa opera a stampa fu data in prestito ad un concittadino e, dopo la consultazione, fu restituita alla Biblioteca. L’allora direttore dell’istituzione, Giambattista Gifuni (1891-1977), sempre ligio al dovere e integerrimo nel suo lavoro, decise di controllare pagina per pagina la preziosissima opera per assicurarsi che non avesse subito danni anche minimi. Con sua grande sorpresa scoprì che una miniatura della Bibbia era stata rimossa, in particolare…

-

Le chicche di Franco (3): le chiese di San Giacomo

Dagli appunti presi su documenti dell’Archivio della Parrocchia di San Giacomo si apprendono interessanti notizie circa la vecchia chiesa che nel 1775 pare venisse sostituita da una nuova costruzione la quale, a sua volta, dopo alterne vicende venne definitivamente abbattuta mentre al suo posto venne eretta l’attuale fabbrica che affaccia sull’omonima piazza. La parola ai documenti: L’arciprete Domenico Ciaburri nel 1774, prendendo possesso della parrocchia, trovò la chiesa così malconcia che gli sembrò più un’osteria che una chiesa. Fu giudicata dai periti chiamati a visionarla prossima al crollo per via delle innumerevoli lesioni, per cui il Ciaburri pensò di abbatterla per costruirne un’altra. I lavori iniziarono il 4 gennaio 1775…