Memoria

-

Le feste da ballo a Lucera

Nei primi anni Sessanta, quelli del boom economico, l’Italia aveva voglia di divertirsi e i giovani lucerini non erano da meno. Anche se le possibilità non erano tante, comunque, si andava a cinema e a ballare, organizzando feste in casa e, in estate, sópe i logge (sulle terrazze). Per ballare bastava un giradischi e alcuni dischi, i famosi 45 giri, che diffondevano musica moderna: shake, twist, surf e lo slow, un ballo lento e romantico. Spesso queste feste asscívene mmossce (non riuscivano) per l’assenza delle ragazze. Ciò succedeva quando erano organizzate a casa di ragazzi; riuscivano meglio quando erano organizzate in casa di ragazze. All’inizio della festa si partiva con…

-

Le tradizioni della Quaresima e di Pasqua a Lucera

Tanti, tra i nati negli anni 40’ e 50’, hanno ancora un forte ricordo delle tradizioni lucerine d’a Quaresème e de Pasque.Tutto iniziava con u Merculedì d’i Cènere (il Mercoledì delle Ceneri); nelle chiese si spargeva, sóp’a cape (sulla testa dei fedeli) ‘a cènere, ottenutabruciando i rami di ulivo benedetti la Domenica delle Palme dell’anno precedente. In questo giorno tutti eravamo tenuti o dejúne (digiuno eucaristico), regola inderogabile che era rispettata in tutte le famiglie lucerine. Durante ‘a Quaresème, anche nei venerdì bisognava rispettare ‘a devezzióne: mangiare di magro, cioè evitare come cibo la carne e i suoi derivati.I ragazzi, nel periodo quaresimale, erano tenuti a fare i fiurètte (i…

-

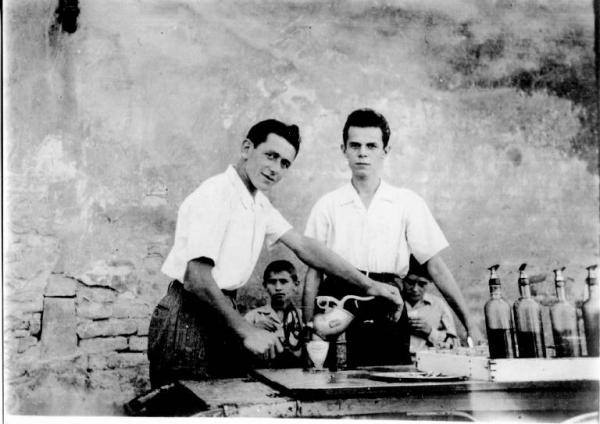

La granita ovvero ‘a gratta marianne a Lucera

Una volta, prima che il ghiaccio fosse prodotto artificialmente, esistevano nel Sub Appennino e nel Gargano i nevére (le neviere), scavate nella roccia o ricavate in grotte naturali, dove era conservata la neve caduta durante l’inverno. Dopo un’abbondante nevicata, la neve pulita, raccolta e portata in questi anfratti, era pigiata, livellata e ridotta in strati per formarne blocchi di ghiaccio, separati da strati di paglia. In estate, i blocchi, coperti da sacchi di iuta, raggiungevano il più velocemente possibile i vari negozianti, a dorso di muli o con carretti, per evitare che si sciogliessero. Costoro rivendevano il ghiaccio, a blocco intero o a pezzi, a tutti per la conservazione dei…

-

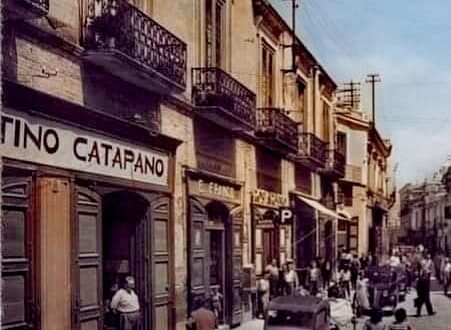

Il Bar De Chiara

Il Bar De Chiara è un locale che ha scandito il tempo e permesso la crescita d’intere generazioni di giovani lucerini, tra scherzi, risate, chiacchiere e giocate a biliardo. In una sua celebre canzone, Ligabue parla del bar come di una seconda casa. Infatti, molti giovani lucerini hanno avuto nel mitico Bar De Chiara una seconda casa. Esso non offriva molto, rispetto ai bar eleganti di oggi, ma ci trovavi ospitalità e per tanti giovani di allora era il luogo dell’incontro, della conoscenza degli altri, dell’amicizia, dello svago, degli scherzi e a volte dello studio. Si parlava di tutto, di scuola, dei fatti della città e del mondo e anche…

-

Il gioco “Zomba pila pile”

“Zomba píla píle” è la pittoresca definizione del gioco della cavallina. I giochi dei bambini sono figli del tempo ed espressione dell’ambiente sociale ove sono praticati. Oggi, i giochi, creati dalla moderna tecnologia e dall’industria ricreativa, non richiedono ai bambini e ragazzi quell’impegno e quella fantasia che erano necessari negli anni passati. Essi si costruivano i giocattoli (carrettini, carriole, spade, archi, frecce, ecc.) con i materiali che riuscivano a recuperare e creavano giochi di gruppo e momenti di socializzazione. In fondo, c’era voglia di divertirsi e stare con gli altri in “mezzo alla strada” o negli “spazi aperti”. Come in questi giochi, fatti di abilità e precisione: mazze e píveze…

-

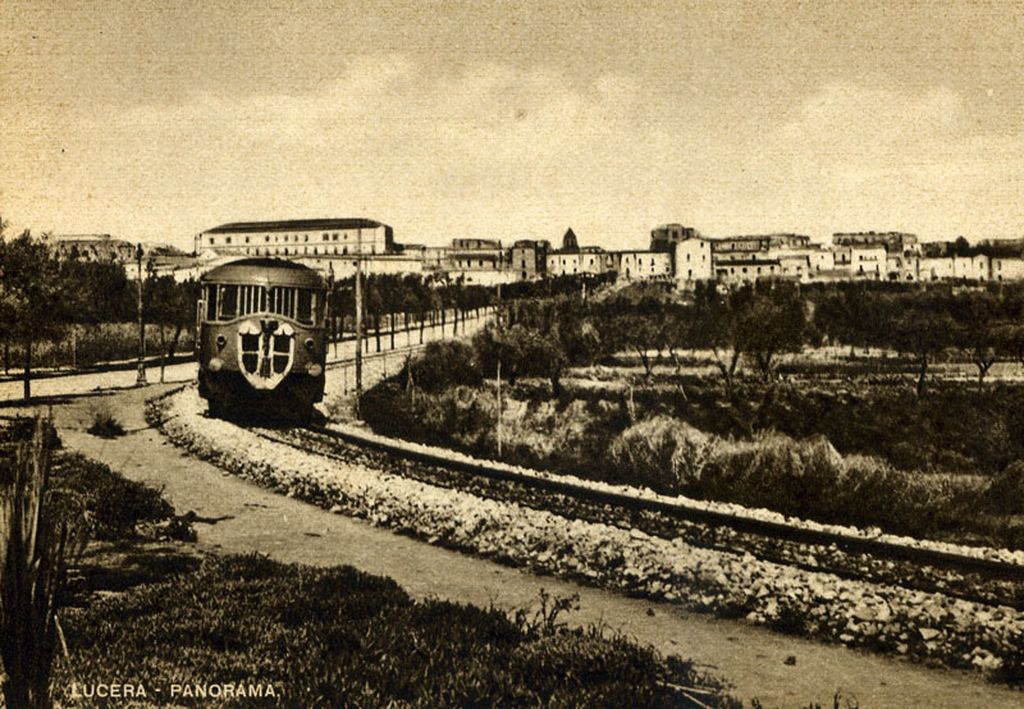

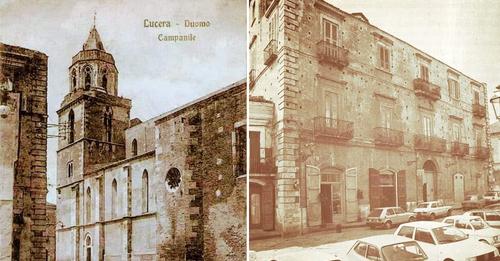

Origine dei toponimi dei quartieri e rioni di Lucera – Parte seconda

Tutti i nomi dei quartieri e dei rioni di una città hanno un’origine sia di luogo, di funzione, degli abitanti, e anche a Lucera è così. Per alcuni si sono persi , nel tempo, l’origine dei toponimi, per altri invece l’origine è più certa. Di seguito se ne elencano alcuni: Lino Montanaro

-

Origine dei toponimi dei quartieri e rioni di Lucera – Parte prima

Tutti i nomi dei quartieri e dei rioni di una città hanno un’origine sia di luogo, di funzione, degli abitanti, e anche a Lucera è così. Per alcuni si sono persi , nel tempo, l’origine dei toponimi, per altri invece l’origine è più certa. Di seguito se ne elencano alcuni: Lino Montanaro

-

Le filastrocche dialettali lucerine

Sono una parte importante della cultura popolare, tramandate oralmente di generazione in generazione. Sono costituite da motivetti in rima, composte da un numero di versi variabile, usati per descrivere le più svariate situazioni di vita quotidiana, raccontando storie divertenti o insegnamenti morali. Ogni lucerino ne conosceva una vasta gamma da utilizzare in qualsiasi occasione. Eccone alcune: Una di queste serviva ad insegnare ai bambini più piccoli le varie parti della faccia, ovviamente la descrizione era rigorosamente in dialetto: Oggi questo pezzo di storia e di identità lucerina è stato quasi dimenticato, ma per chi vuole approfondire si consiglia la rubrica, curata da Lino Montanaro, Dialettando: Speciale Filastrocche Lucerine del giornale…

-

Le tradizioni culinarie lucerine a Natale

Nelle case di Lucera, durante i preparativi per la cena della vigilia e il pranzo di Natale, fino a poco tempo fa, esplodeva una frenetica attività culinaria che affondava le sue radici nella tradizione gastronomica locale. La Vigilia di Natale Per rispetto e sentita devozione, era giorno di digiuno e di astinenza dal mangiare carne; obblighi e divieti che duravano fino alle ore 18,00, quando terminava la giornata lavorativa. In attesa della cena, quasi come antipasto, si gustavano i pizzefritte (le frittelle di pasta fritte nell’olio), vuote e riempite di ricotta o pomodoro. La sera della vigilia, che per i nostri padri era considerata festa, forse più di Natale, tutta…

-

Il Natale lucerino

Il Natale nella tradizione cristiana ricorda la nascita del Messia. Festività che, per la Chiesa cattolica, ricade il 25 dicembre di ogni anno, data decisa da papa Giulio, nel 337 d.C. A Lucera, le festività natalizie iniziavano l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata, con la preparazione del presepe, dell’albero di Natale e con l’arrivo dei zampognari. Il presepe In passato, in molte case, di poveri e ricchi, era allestito un presepe, le cui dimensioni e ricchezza di personaggi variavano in funzione dello spazio disponibile e, soprattutto, delle capacità economiche delle famiglie. C’erano molti presepi piccoli e alcuni grandi, che occupavano un’intera stanza con statuine di una certa grandezza. Ogni presepe, comunque, aveva:…